Reiseblog Cubavisa

Selbstportrait der Künstlerin als junge Frau

Selbstportrait: zerfranster habana d_andy

KubaWeise

II. Taxi, Taxi!

Taxi Fahren ist auf Kuba eine mitunter komplizierte und teure Angelegenheit. Es gibt verschiedene Taxi-Arten, die sich durch ihre freien oder festgelegten Routen und vor allem durch ihre Fahrpreise unterscheiden. Sie sind in Städten ebenso unterwegs wie zwischen den Städten und machen in der Regel durch lautes Hupen auf sich aufmerksam. Hier ein kleiner Überblick über diese Spezies, die manchmal elegant durch die Straßen kreuzt, manchmal auch über Stock und Stein holpert und scheppert.

Privat-Taxis

Bei den Privat-Taxis bestimmt eine_r individuell das Fahrziel. Sie unterscheiden sich durch recht unterschiedliche Auto- und Preisklassen. Die berühmten alten US-Schlitten in La Habana sind die teuersten. Um bei offenem Verdeck in einem pinken oder knallgrünen Chevrolet den Malecón entlang gleiten zu können, muss eine an die 30 CUC (=Euro) ablegen. In der Preispyramide folgen den schön restaurierten, alten Autos die neueren, gelben Taxis, die an die Cabs in New York erinnern. Angeblich haben sie fixe, durchaus gehobene Preise, was, wie wir herausgefunden haben, nicht ganz den Tatsachen entspricht. Prinzipiell gilt es – auch bei den mittleren bis unteren Klassen der Privat-Taxis, den kleinen Ladas, die einmal glänzend rot lackiert, einmal verrostet und zerbeult durch La Habana fahren – vor dem Einsteigen nach dem Preis zu fragen und es lohnt sich immer, zu verhandeln. Für eine zehnminütige, also in etwa acht bis zehn Kilometer weite Fahrt sind 5 CUC (= Euro) ein realistischer und anzustrebender Preis. Bei längeren Fahrten in der Stadt ist Verhandlungsgeschick gefragt – dabei kann eine_r sich auch folgendes vor Augen halten:

Taxi-Fahrer_innen, vor allem von Privat-Taxis, gehören zu den Bestverdiener_innen auf Kuba. Trotz hoher Steuern und extrem hoher Anschaffungskosten – ein alter Lada hat hier einen Marktwert von 10.000 Euro –, liegt der Monatsverdienst von Taxifahrer_innen oft bei umgerechnet mehreren hundert Euro. Zum Vergleich: Lehrer_innen verdienen knappe 25 Euro im Monat.

Maquinas

Wenn eine_r auf die Preisverhandlungen mit den Privat-Taxi-Fahrer_innen verzichten möchte, gibt es die Möglichkeit, sich mit den so genannten Maquinas durch die Stadt zu bewegen. Das sind meistens auch schöne alte, allerdings nicht so perfekt restaurierte Autos, die auf festgelegten Routen fahren. Eine_r muss also wissen, wo sie_er seine Maquina aufhalten kann, um zu einem bestimmten Ort zu gelangen. Dass eine_r mitfahren möchte wird den Lenker_innen durch Handzeichen signalisiert. An Halte-Stellen, an denen Maquinas mit unterschiedlichen Routen vorbei fahren, werden verschiedenen Handzeichen verwendet: Daumen werden nach unten, nach oben, nach links oder nach rechts gestreckt, um die Fahrrichtung anzeigen und das Auto mit der dem Fahrziel entsprechenden Route aufhalten zu können. Eine Fahrt mit der Maquina innerhalb der Stadt kostet – egal wie weit und wie lange – 10 CUP, zehn Pesos Cubanos, das sind umgerechnet weniger als 50 Eurocent.

Mit den Maquinas zu fahren ist also deutlich preisgünstiger als mit den Privat-Taxis, hat allerdings auch seine Tücken: Die Zeit, wie lange eine_r von einem Ort zum anderen braucht, ist bei Maquina-Fahrten nicht so einfach abzuschätzen. Die Autos sind oft voll und haben keine regelmäßigen Fahrpläne. Eine_r kann mitunter also lange darauf warten, in die entsprechende Maquina zu steigen. Eine andere Gefahr lauert auf Tourist_innen, die sich im Maquina Fahren üben: Wenn sie als erste einsteigen, kann es vorkommen, dass sich die Maquina plötzlich in ein Privat-Taxi verwandelt, ohne weitere Fahrgäste* aufzunehmen durch die Straßen braust und der oder die Fahrer_in am Ende der Fahrt 10 CUC (= Euro) statt 10 Pesos Cubanos, also das Fünfundzwanzigfache des regulären Fahrpreises verlangt. In so einer Situation gelte es, hart zu bleiben, auf den regulären Preis zu bestehen und im Notfall auch mit der Polizei zu drohen – so haben es uns kubanische Freund_innen geraten, die wirklich gar nichts mit der Polizei am Hut haben.

Colectivos

Die so genannten Colectivos – Kollektiv-Taxis – verkehren zwischen den Städten. An den Busbahnhöfen, in kleineren Städten auch auf den Plätzen werden vor allem Tourist_innen angesprochen, ob sie nicht mit dem Taxi in die eine oder andere Stadt fahren möchten. Dabei gilt es, die Autos voll zu bekommen, also genügend Menschen für eine für die Betreiber_innen ausgesprochen rentable Fahrt zu gewinnen. Die Fahrpreise orientieren sich zumeist an den Preisen der Viazul-Bus-Tickets (Viazul ist das einzige Busunternehmen auf Kuba, mit dem auch Ausländer_innen reisen können).

Die Fahrten mit den Colectivos haben Vor- und Nachteile: Sie sind zwar nicht günstiger als die Busse, meistens aber schneller. Ob sie auch bequemer sind, hängt sowohl von der Konstellation der kleine Reisgruppe als auch von der Art des Autos ab. Als Dreier- oder Vierer-Grüppchen von Havanna nach Viñales oder nach Trinidad zu fahren, ist sicher empfehlenswert. Anders sieht es aus, wenn eine_r oder zwei von Baracoa nach Holguín fahren möchte_n: In diesem Fall haben die Colectivos eine Monopolstellung, da die einzige Busverbindung von und nach Baracoa über Santiago de Cuba führt und dementsprechend umständlich ist. Bei diesen Colectivos handelt es sich um alte Jeeps, die vollgestopft werden mit Fahrgästen*, die pro Kopf und Nase 25 CUC (= Euro) zahlen. Von Baracoa geht es in die circa zehn Kilometer entfernte kleine Stadt Moa und dann, nach dem Umstieg in einen anderen Jeep, weiter nach Holguín. Die Strecke ist 160 Kilometer lang und die Fahrt dauert insgesamt vier einhalb Stunden, die sich ziehen, wenn eine_r einpfercht zwischen sechs bis acht anderen Menschen sitzt und über unbefestigte Straßen holpert. Auch an diesen Fahrten verdienen die Betreiber_innen viel Geld: 150 Euro sind es pro Fahrt, wenn in den Jeep sechs Menschen geschlichtet werden.

Nachsatz

Die Benzinpreise auf Kuba sind übrigens genauso hoch wie in Europa, was einerseits die relativ hohen Fahrpreise zumindest ansatzweise erklärt, die niedrigen Preise der Maquinas allerdings zu einem Rätsel werden lässt. Auf Kubas Straßen gibt es dementsprechend auch vorwiegend professionellen Autoverkehr. Individualverkehr wird in kleinere Städten über Fahrräder und Kutschen, in Havanna auch zunehmend über Elektro-Roller abgewickelt, die beinahe lautlos durch die Straßen gleiten. Sie sind nicht so schnittig wie die alten Straßenkreuzer, nicht so nostalgisch wie die kleinen Lada und bunten VW-Käfer, aber eine sehr wohltuende Alternative zu den krachenden und stinkenden Automobilen.

Maguana, Maguana!

Zwei schwarze Schweinchen laufen quietschvergnügt herum, wühlen sich durch den Sand und hopsen über umgestürzte Palmenstämme. Eines hat eine oben aufgeschnittene Kokosnuss entdeckt, nimmt sie ins Maul und galoppiert davon, als ob die Große Teufelin höchstpersönlich hinter ihm her wäre. Das andere schaut zunächst verdutzt und nimmt dann die Verfolgung auf. Die beiden verschwinden im Mangroven- und Palmenwald, der die kleine Bucht umgibt.

Wir stehen auf der Playa Maguana, so denken wir zumindest, und außer uns ist niemand da – was bemerkenswert ist für einen Strand, der im Lonely Planet als einer der schönsten frei zugänglichen und also Hotel und Ressort freien Strände Kubas beschrieben wird. Die einzigen Zeug_innen, dass es ab und zu auch Strandbesucher_innen gibt, sind ein paar lose verteilte Holz- und Plastikliegestühle und natürlich der blassgrüne Strohhalm, der aus der aufgeschnittenen Kokosnuss gepurzelt ist, nachdem das Schweinchen mit ihr im Maul davongelaufen ist.

Eine neunzigminütige Fahrradfahrt hat uns hierher, an die Playa Maguana gebracht. Von Baracoa aus circa zwanzig Kilometer gegen Norden führt der Weg vorbei an Flussmündungen und durch Palmenhaine. Befestigt ist die Straße allerdings nur bis zur Toa-Brücke, die Hurrikan Mathew vergangenes Jahr zerstört hat und die bis heute lediglich durch ein Betonprovisorium ersetzt wird, das knapp über die Wasseroberfläche reicht und bei starken Regenfällen entsprechend überflutet wird. An einer stabileren, vor allem höheren Brücke wird gerade gebaut. Wir überqueren den Fluss zusammen mit Baufahrzeugen, Kollektiv-Taxis und Pferdekutschen. Nach der Flusspassage ist die Straße, vermutlich auch wegen des Hurrikan, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen: Ein Holterdiepolter über tiefe Schlaglöcher und Schotterstraßen setzt ein und wird von den beiden Trekkingfahrrädern einmal mehr, einmal weniger gut abgefedert.

Wir sind froh, als wir endlich das handbemalte Holzschild Maguana entdecken und biegen bei der ersten Gelegenheit ab hin zum Meer. Hier stehen wir nun, in der kleinen, idyllischen Bucht, die gesäumt ist von dunklen Felsen, an die das türkis- bis tiefblaue Meer brandet. Unsere Anreise ist allerdings nicht unbemerkt geblieben, ein Mann kommt strahlend auf uns zu und fragt uns, was wir gerne trinken würden. „Mojito, Cocoloco, Cuba libre...“ nach einigem Zögern auch „Jugo de Mango“. Wir entscheiden uns für den frischen Mangosaft und lassen uns im Palmenschatten nieder. Am anderen Ende der Bucht entdecken wir ein gelbes Haus, das direkt am Strand liegt. Wir fragen uns, ob in diesem Haus vielleicht auch Zimmer vermietet werden, denn, ach, wer will nicht ein paar Tage an ein einem einsamen, schönen Strand wohnen? Wir fragen uns und schließlich auch den Mann, der uns den Mangosaft verkauft hat. Und ja, bei dem gelben Haus handelt es sich um eine Casa Particular. Wir machen uns gleich auf den Weg um nachzufragen, ob wir uns in ein paar Tagen einmieten können. Und wir haben Glück.

Am ersten Tag des neues Jahres, nach der Silvesterfeier bei der Familie von Javier, ziehen wir in das gelbe Haus am Strand, in dem sich die wahrscheinlich beste aller Schreibstuben befindet. Eingerichtet ist sie mit zwei bequemen, weinroten Sesseln, einem breiten Tisch, von ihr aus kann der Blick über die Bucht, das türkisblaue Meer und die Mangroven- und Palmenwälder schweifen.

Die darauffolgenden Tage sind eingebettet in einen wundervollen Rhythmus, getaktet durch die Schreib-, Bade-, Ess- und Trinkzeiten. Wir arbeiten an unseren Romanen, liegen und sitzen am Strand, verspeisen alle möglichen Meerestiere und -früchte, trinken Mojitos und Cocolocos – das sind mit Rum gefüllte Kokosnüsse, die wir, nachdem sie leer getrunken sind, mit der Machete aufschlagen (nein, nicht mit einem Schlag, sondern mit drei, vier, fünf…) und an die Schweinchen verfüttern. Wir sind umgeben von Sonne, Meer, schwarzen und braunen Schweinen, die alles fressen, was auf unseren Tellern übrig bleibt, von gockelnden Hühnern und blökenden Schafen. Wir unterhalten uns mit unseren Vermieter_innen, tratschen und trinken mit zwei anderen Strandbesucher_innen, die sich hier auch für ein paar Tage angesiedelt haben.

Angesichts dieser so schön getakteten Tage macht es uns auch gar nichts aus zu erfahren, dass wir uns eigentlich gar nicht an der berühmten Playa Maguana aufhalten, sondern in einer kleineren Bucht davor, in der so genannten Playa Pequeña de Maguana. Das bekommen wir aber erst am dritten Tag unseres Aufenthaltes mit, als uns unsere Strandgenoss_innen eher beiläufig erzählen, dass der große Strand so anstrengend sei, da ihnen viele dort etwas andrehen wollten. „Welcher große Strand?“ wollen wir wissen, die beiden sehen uns etwas seltsam an und meinen: „Na die Playa Maguana natürlich.“

Erst an einem der letzten Tage unseres Aufenthaltes machen wir uns auf den Weg zum großen Strand, zur tatsächlichen Playa Maguana. Wir werden allerdings kaum angesprochen, denn an diesem Tag regnet es und es werden keine Strandbesucher_innen, denen sich etwas verkaufen ließe, erwartet. Der Strand ist auch sehr schön, weitläufig und führt direkt ins offene Meer. Wir trinken auf einer mit Palmblättern überdachten Terrasse Kaffee. Der Restaurantbetreiber erzählt uns, dass er das Geschäft zusammen mit seiner Mutter betreibt, die neben uns an ihrer Singer-Nähmaschine sitzt und Kleidung ausbessert. Ihr Haus, in dem sie wohnen, in dem sie für Gäst_innen kochen und in dem sie später auch Tourist_innen unterbringen wollen, ist blau gestrichen und liegt direkt am Strand.

Während unserer Strandschreibtage tauchen immer wieder Fragen nach Lebensweisen, nach weisen Arten zu leben auf. Sie tauchen auf wie die großen, bunt schillernden Fische, die dicken, zwei Meter langen Muränen, die mit Harpunen aus dem Meer herausgeholt, zum Häuten und Trocknen am Strand aufgehängt werden. Ausgenommen und köstlich zubereitet sind auch sie sehr gut verdaulich, diese Fragen, die sich aber, wenn eine_r ihnen auf offener See begegnet, ganz anders stellen, beweglicher und angriffslustiger sind. Die Menschen, die hier an den Stränden leben, vermieten ihre Häuser, harpunieren Meerestiere, die sie dann für uns Tourist_innen zubereiten, sie nehmen lange, anstrengende Fahrzeiten auf sich, um in die Schulen und Städte zu kommen, sind Wirbelwinden und anderen Wetterlagen ausgesetzt, die durch viel aufwendigere Lebensstile in anderen Erdteilen verursacht werden, sich hier aber unmittelbar niederschlagen.

Wir verlassen unsere Playa Pequeña bei strömendem Regen, im Gepäck befinden sich Kokosnüsse, ein Abschiedsgeschenk unseres Vermieters, und viele neue Romanseiten. Wir schlichten uns in einen Jeep, der uns als Kollektiv-Taxi in die nächste Stadt bringen wird. Dort steigen wir um in einen anderen Jeep, der, bevor er uns an unser Ziel, nach Holguín bringen wird, zuerst nach Guardalavaca fährt, in eines der Hotel- und Ressortparadiese der Insel – das ursprünglich gebuchte Auto ist voll, so gesteckt voll, dass sich wirklich keine weitere Person mehr hinein schlichten lässt. Wir holpern also hinauf nach Guardalavaca, auf der Ladefläche eines notdürftig überdachten Jeeps, es zieht, an allen Ecken und Enden spritzt Regenwasser hinein. 200 Kilometer weiter als geplant fahren wir so durch den Regen. Nein, nicht alle Umwege sind schön oder lehrreich…

Ausflug an den Rio Toa oder ein Jahr nach Mathew

Vorsatz:

Die Ereignisse, die unsere Zeit so gut tragen und ihr Bestand verleihen, scheinen mit ihrer Menge, meist medial vermittelt, diese Zeit unaufhörlich zu verdichten. Ein ganzes Universum an Ereignissen und Geschehnissen, die gepresst und verkürzt herum schwirren und so eine Gegenwart bilden, in der diese Zeit kaum mehr Bestand hat. Geschichte(n) wird/ werden ein von Historiker_innen freigeschaufeltes Wegelchen, auf dem ein Ausflug in die Vergangenheit gewagt werden kann.

Was passiert ist?

Hier im Osten von Kuba in der Ortschaft Baracoa ist ein Ereignis, das im letzten Jahr in Europa kurz für Aufsehen gesorgt hat, immer noch sichtbar. Mathew.

Ein starker Hurrikan, der ähnlich wie Irma im diesen Jahr weite Landstriche zerstörte. Schon bei der Anfahrt durch die tief grünen Berghänge und Hügel, entlang deren Flussfurchen wurde sichtbar, wie dünn bewaldet einige waren. Grünes Buschwerk, kleinere Bäume und vereinzelt ragten Königspalmen in die Höhe. Als hätte ein/e hippe Landschaftsfriseur/in dieser Gegend eine modische Fransenfrisur verpasst. Da Hurrikans und ihre Zerstörung hier ein wiederkehrendes Gesprächsthema sind, ahnten wir schon, wer diesem Teil Kubas seinen Schnitt verpasst hatte.

Über unseren Vermieter einer Privatunterkunft – einer casa particualar – erfuhren wir, dass es in der Ortschaft auch einen Radverleih gibt. Wir ließen uns welche reservieren und holten sie am nächsten Morgen ab. Wir fuhren bei der naheliegenden Schokoladenfabrik vorbei, die Gegend ist bekannt für ihre Kakaoanbau – aber auch für Kokos und Kaffee – und machten schließlich an einer Finca nahe dem Toafluss Halt. Dort wurden wir gefragt, ob wir eine Bootsfahrt machen wollen, die auch eine kleine Tour durch die Flussinsel beinhaltet. Da wir Ähnliches sowieso vor hatten, sagten wir zu und stiegen ins Boot.

Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage war der Fluss stark angestiegen und das Wasser hatte nicht die sonstige Klarheit, sondern war braun gefärbt vom Erdreich. Die Strömung war stark, deswegen ruderte einer unserer Begleiter seitlich dem Ufer entlang hinauf.

Auf der Insel angekommen zeigte uns der Guide zunächst eine paar Heil- und Fruchtpflanzen – von Salbei bis zu den verschiedenen Mango- und Orangenbäume, er zeigte uns Sträucher, Blüten und Früchte, die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Verschiedene Namen huschten vorüber, die nicht für unser Gedächtnis, sondern nur für ein kurzes Aha bestimmt waren. Dann zeigte er auf eine freie, ausgeschabte Stellen – Steine, Erdreich, einige Hölzer und Gestrüpp – er erklärte uns, dass vor einem Jahr hier ein Finca stand. Mathew – ein extremer Wind, heftige Wolkenbrüche und die nachfolgenden Überschwemmungen hätte sie weggespült. Auf unserem weiteren Spaziergang sahen wir dutzende Palmenstämme liegen, vereinzelte Palmenstümpfe ragten in die Höhe. Auch er habe mit seiner Familie hier gelebt, erzählte er uns, als wir sein Grundstück durchquerten. Sein Holzhaus wurde ebenfalls weggerissen. Er zeigte auf einen Baumstumpf – es ist gutes Bauholz. Fest, widerstandsfähig und biegsam. Von 250 Kokospalmen haben auf dieser Flussinsel nur 50 überlebt – manche stehen buchstäblich windschief in der Landschaft. Zwischen den Stümpfen mit abgerissener Palmenkrone, den umherliegenden Stämmen und den wuchernden Wiesen stehen jedoch überall Jungpalmen, kleine kniehoch gewachsene Pflänzchen. Fünf Jahre dauert es, bis sie erste Kokosnüsse tragen, erklärte uns der Guide. Wir gingen mit ihm zu einem Holzgebäude. Eine überdachte Terrasse, die über eine paar Stufen erreichbar ist. Daneben steht eine kleine Hütte. Das ist sein Lager, sein schattiger Rastplatz an den Tagen, an denen er hier arbeitet. Die Wiederaufforstung ist harte Arbeit und es wird noch Jahre dauern, bis es wieder so wie vor Mathew aussieht. Hinter seinem Grundstück wohnt ein älterer Mann. Wir sahen eine Holzhütte, daneben ein kleiner Stall, Hühner, Gänse, Schweine, die frei herum laufen und natürlich ein paar Katzen und ein friedlicher, schmaler Hund. Der ältere Mann wohnt als Einziger wieder hier auf der Insel.

Auch wenn viel zerstört wurde, sie haben alle überlebt. Sie wurden rechtzeitig evakuiert, erzählte uns der Guide. Auf Grund der langjährigen Erfahrung im Umgang mit Hurrikans gibt es hier auf Kuba ein gut funktionierendes Frühwarn- und Informations-system. Was wir gehört haben, neben Radio und Fernsehen, teilweise auch über SMS.

Nach dem Besuch auf der Insel radelten wir wieder zurück. Auch wenn Mathew viele längst vergessen haben, wir bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls, Irma vielleicht noch einigen in Erinnerung ist, sind ihre Auswirkungen von längerer Dauer. Diese Gegend ist voller Spuren ihrer Zerstörungskraft. Und vor allem, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in naher Zukunft ein weiterer Hurrikan diesen Landstrich heimsuchen wird.

Als wir unsere Fahrräder zurückgaben, zeigte uns der Verleiher seine neuen Sportfahrräder, mit Federdämpfung vorne und hinten, Scheibenbremsen und digitalem Anzeigegerät bei der Lenkstange. Diese könnten wir für unseren nächsten Ausflug ebenfalls ausleihen. Kosten aber 15 Euro. Viele Touristen stehen auf solche Fahrräder, erklärt er. Wir sagten, dass die einfachen – Top Trekkingräder – für unsere Vorhaben vollkommen ausreichend seien und erzählten ihm von unseren Eindrücken auf der Insel Toa.

Er zeigte auf das Haus, vor dem wir standen und in dem im Erdgeschoß auf einer Seite seine Fahrradwerkstatt und der Verleih untergebracht ist, und begann zu erzählen, wie hier unten, auf der anderen Eingangsseite die Familie, Freund_innen und Nachbar_innen zusammengekommen seien. Zehn Stunden, von 6 Uhr morgens bis 16 Uhr Nachmittags sind sie dort gekauert, während draußen der Hurrikan dröhnend alles durchbeutelte und der Regen gegen die Häuser peitschte. Furchtbare Angst haben sie gehabt, gebangt und gehofft, dass dass Haus, ein solides Ziegelhaus, hält. Es hat gehalten. Viele Häuser haben ihre Dächer verloren, einige wurden zu Ruinen. Der vordere Teile der Ortschaft am Meer, die Häuser am Malecón wurden überflutet. Der Strom fiel aus.

Drei Wochen gab es hier keinen Strom. Weiter entfernt liegende Ortschaften waren noch länger ohne Strom. Für die Aufbauarbeiten kam Techniker_innen und Material aus den großen Städten, aus Santiago de Cuba und auch aus Havanna.

Bei der Silvester-Familienfeier ein paar Tage später lernten wir eine Frau kennen, die ihr Haus verloren hatte. Sie wohnt jetzt bei ihrer Schwester und deren Familie. „Es ist schwierig“, hat sie gesagt. „Das Leben hier ist schwierig.“

Nachsatz:

Javier, der uns zu dieser Feier eingeladen hatte, meinte: „Hier in Kuba ist die Familie sehr wichtig und der Zusammenhalt. Eine Spiritualität für das Leben, die Natur und dass das Leben mehr ist als Konsum, Konsum.“ Damit wir dies erleben können, habe er uns zu dieser Feier eingeladen. Und wir? Wir haben zumindest soviel getanzt, wie schon seit Jahren nicht mehr.

Zwei Wochenenden in Santa Maria del Mar

1.

Fährt man mit der Fähre von Habana Vieja (der Altstadt) über den Hafen auf die andere Seite nach Casablanca, erreicht man gleich den Bahnhof des alten Hershey Trains. Ein Elektrozug, der 1921 vom Schokoladenfabrikanten Hershey gebaut wurde, und in Richtung Osten fährt, wo auch die Badestrände von Havanna liegen. Wir und eine Gruppe Tourist_innen standen dort, ein freundlicher Herr, der im Schatten auf einer Bank saß, neben ihm schlief ein Straßenhund, machte uns freundlich darauf aufmerksam, dass der Zug im Moment nicht fahre. Den überwucherten Schienen zufolge dürfte er das schon seit einigen Monaten nicht mehr.

Ein Pärchen aus Polen, das wegen dem Marathon nach Havanna geflogen war, und wir beschlossen ein Taxi zu nehmen. Nach einem kurzen Gang, vorbei an der erhabenen, weißen Christusstatue, die etwas kleiner als jene in Lissabon oder Rio de Janeiro ausgefallen war, entdeckten wir die ersten Fahrzeuge. Ein älterer Kutscher machte uns darauf aufmerksam, dass dies die teuren Taxis waren und ein paar hundert Meter weiter stünden die billigen. Er könne uns dorthin bringen.

„Sehr gut. Machen wir.“ Wir reisten mit der Kutsche zum Parkplatz, wo schon einer mit seinem super Sportwagen auf uns zu warten schien. 25 CUC (1 CUC = 1 Euro) wollte er für die Fahrt an den Strand. Wir stimmten zu.

Nach mehreren Startversuchen, da der Motor immer wieder abstarb, nahm er den Schraubenzieher zur Hand, verschwand abwechselnd unter der Motorhaube und im Kofferraum, schien das Auto mit den schnellen Rennstreifen zu funktionieren.

Tatsächlich. Es klang wie eine Rakete. Er drehte das Radio an, der Innenraum füllte sich mit Benzinaroma (Fenster waren natürlich offen) und so sausten wir dröhnend die Straße entlang, bis sich ein merkwürdiges Geräusch bemerkbar machte. Die Fahrer_innen, die uns auf der Autobahn überholten, gaben unserem Taxler aufgeregt Handzeichen. Hinten stimmt etwas nicht. Vorsicht! Stoisch gab unser Lenker Gas und fuhr weiter. Der Radio fiel aus, das Geklapper wurde immer deutlicher zu hören, als wäre eine Achse oder ein Kugellager knapp vor dem Brechen. Nach guten 15 Minuten Fahrt hatten wir Santa Maria del Mar erreicht. Erleichtert stiegen wir aus. Das Gebrechen wurde sichtbar. Hinten war die Halterung für den Sportauspuff gebrochen und hing zur Hälfte auf den Boden. Wir gaben ihm das Geld und er verschwand mit seinem Schraubenzieher, unter dem Auto.

Das Pärchen und wir trennten uns bald darauf wieder. Wir spazierten den Strand entlang, legten uns dann in Sand und genossen das Meer.

Am Nachmittag ließen wir uns von einem Taxler zu einer Casa Particular (Privatunterkunft) fahren. Wir schauten sie kurz an und nahmen sie für diese Nacht. Über Santa Maria del Mar ist nicht viel zu sagen. Ein großes Hotel, das im Reiseführer wegen seiner protzigen und geschmacklosen Architektur und überteuerten Preisen nicht gut weg kommt, dann noch ein paar Cafés und Restaurants, dahinter ein sich über mehrere Kilometer ziehender Strand mit Palmen und das dazugehörige lauwarme Meer in Türkis, Hellblau und einem frischen tiefen Blau am Horizont. Aufgeschlagene Kokosnüsse mit Strohhalm werden verkauft und gegen einen Aufpreis von einem CUC mit einem Schuss Rum versehen. An dem Strandabschnitt sind nur wenige Menschen. Jungs (ein Mädchen versuchte sich später auch) übten ihre Capoeira Bewegungen und machen akrobatische Sprünge. Von nebenan schallte ein Ghetto Plaster die besten Schmusehits der 80er.

Am Sonntag fuhren wir wieder retour. Die Vermieterin begleitet uns durch ihren Garten und führte uns durch das hintere Gartentor zur Hauptstraße. Sie half uns ein Kollektivtaxi anzuhalten. Nach ein paar Minuten saßen wir schon auf einer rückwärtigen Sitzreihe auf der Ladefläche eines Pick-up, kurze Zeit später stiegen weitere Personen hinzu und wir fuhren weiter Richtung Havanna. Für diese Fahrt zahlten wir insgesamt 4 CUC. Gemeinschaftstaxis haben fixe Routen und zahlen sich aus. Wenn es noch leer ist, besteht für Tourist_innen nur „die Gefahr“, dass es sie sich bei deren Anblick in ein Privattaxi verwandelt und sich der Preis wieder verxfacht. In Kuba gilt – immer zuerst fragen und dann einsteigen.

2.

Zwei Wochen später fuhren wir wieder nach Santa Maria del Mar. Dieses mal reisten wir zu dritt und mit dem Bus an, der in der

Nähe vom Fährhafen am Rande von Habana Vieja abfährt. Am Vortag hatten wir bei derselben Vermieterin das Zimmer reserviert. Jenes jedoch vom letzten Aufenthalt war belegt und das angebotene Zimmer entsprach nicht ganz unseren Vorstellungen. Wir konnten das Problem jedoch lösen. Auch das Wetter spielte dieses Mal nicht ganz mit. Der erste Tag war bewölkt und windig. Am Strand flatterte die vor dem starken Wellengang warnende rote Fahne. Sie sollte auch an den nächsten Tagen noch flattern, nur schien an diesen Tagen die Sonne. Trotz oder wegen der Wellen waren einige Leute im Wasser. Wellen anspringen, durchtauchen, auf die Wellen aufspringen und sich mitreißen lassen oder sich einfach von den Wellen anklatschen lassen. Jeder Person mit etwas Phantasie und Freude am Wasser fällt hier das für sich passende ein. Einige Wellenreiter_innen, die sich von einem Gleitschirm ziehen ließen, was dank des Windes bestens funktionierte, kurvten auch der Küste entlang, schnitten die Wellen, sprangen und flogen fast wie in Zeitlupe einige Meter über dem Wasser.

Der Kokosverkäufer kam auch wieder vorbei, wie der Strohhut- und Kappenverkäufer, die Chips- und Hörnchenverkäuferin und immer wieder mal patroullierte die Polizei den Strand entlang. Und von irgendwoher schallten kubanische Discohits.

Santa Maria del Mar ist ein weitläufiger Ort. Der Strand wird von hier an dutzende Kilometer weiter als Playa de Este bezeichnet. Es ist gut sichtbar, dass gerade nicht Saison ist, jedoch hat man das Gefühl, dass hier die Hauptsaison schon seit Jahren vorbei ist. An einem Abend spazierten wir gegen 19 Uhr herum, auf der Suche nach einem anderen Restaurant. Nach einer Stunde Spaziergang durch die Dunkelheit oder, besser gesagt, durch die von einem klaren Vollmond aufgehellte Dunkelheit, landeten wir wieder bei unserem Stammrestaurant und waren froh, dass es noch offen hatte. Wie immer wurden wie ausgezeichnet verköstigt. Wir gingen regelmäßig in dieses, sowohl in der Früh, als auch am Abend und zwar nachdem wir beim ersten Mal mehrfach gefragt wurden, ob wir am nächsten Tag wieder kommen werden. Es lag nicht an der Hauptverkehrsstraße, sondern etwas rückwärtig in einem Park. Außer uns waren dort nie Gäste zu sehen. Wir kannten das Restaurant schon von unserem letzten Besuch. Auch damals verkehrten wir dort und auch damals waren wir die einzigen Gäste. Nur war dieses Mal das Verhältnis von Gästen und Angestellte ausgeglichen – 3 zu 3. Der Kellner erzählte uns, dass auch hier der Zyklon Irma einiges zerstört hatte und es längere Zeit keinen Strom gab. Mittlerweile wurde es behoben. Er zeigte auf die Straßenlaternen, von denen kaum jede zweite leuchtete. In Costa Rica gebe es teilweise immer noch keinen Strom, behauptete er. (Diese Information hat ein Bekannter mittlerweile bestätigt. Costa Rica - halb US Bundesstaat, halb US Kolonie - ist immer noch ohne Strom. Im Mai sollt es soweit sein...) Nach dem Essen gingen wir nach Hause, den Hang hinauf, auf dem der Großteil der Siedlung lag und von dem aus eine_r weit über das Meer sehen konnte.

Dort oben befand sich auch ein kleiner Supermarkt mit recht gehobenen Preisen (eine Packung Reiswaffel kosten knappe 3 Euro, eine große Dose Thunfisch 6 Euro), mit einer eigenartigen und spärlichen Produktauswahl, wobei Rum, Bier und Wasser das Angebot dominierten.

Dass es nicht an allen Tagen alles gibt, war uns von Havanna schon bekannt. Das erwähnte Restaurant hatte zum Beispiel Milch, die es im Café nebenan nicht gab, dafür keinen Fruchtsaft, den es ansonsten fast überall gab. Das Restaurant hatte auch Eier, die zu der Zeit in Havanna nur schwer zu finden waren.

Ein Freund, dem ich davon berichtet hatte, hat mir folgenden DDR Spruch geschrieben: „Es gibt hier alles, jedoch nicht am selben Ort, zur selben Zeit.“ Dieser gilt auf jeden Fall auch für Kuba. Keine Milch (für Kaffee) und Fruchtsäfte sind zwar Urlauber_innen Luxusprobleme, jedoch der Mangel betrifft vor allem die Kubaner_innen in ihrem Lebensalltag. Von einem Angestellten der Uni Havanna haben wir am ersten Tag des Spanischkurses folgenden Tipp erhalten: „Wenn ihr im Geschäft etwas seht, das ihr brauchen könnt, dann kauft es. Man weiß nie, ob es das am nächsten Tag noch gibt.“ Und dabei ging es ihm nicht darum, den Konsumrausch in uns zu entfachen, sondern uns darauf aufmerksam zu machen, dass es hier eine Ökonomie gibt, die nicht ständig alle Produkte zur Verfügung stellen kann.

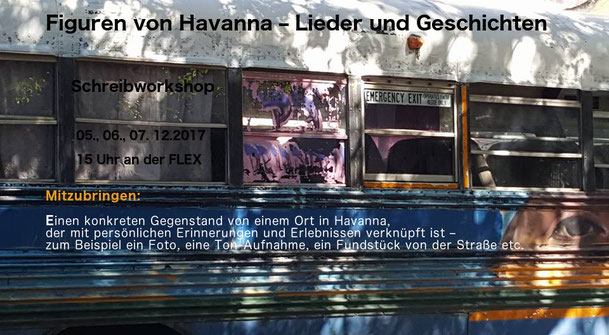

Schreibworkshop: Figuren von Havanna

Von 5. bis zum 7. Dezember machten wir mit Student_innen des Germanistik Institutes an der FLEX (Facultad de Lenguas Extranjeras) und der Catedrá Humboldt in Havanna einen Schreibworkshop. Unterstützung erhielten wir nicht nur von den beiden Institutionen, sondern auch von der österreichischen Botschaft – wofür wir uns bedanken.

An den drei Nachmittagen erarbeiteten wir mit den Student_innen, die alle deutsch studierten und lernten und sich in unterschiedlichen Lernphasen befanden, literarische Text, die am letzten Workshoptag und bei der Weihnachtsfeier des Germanistikinstituts präsentiert wurden.

Was wir zusammen gemacht haben: Die Teilnehmer_innen haben Orte in Havanna, die für sie eine besondere Bedeutung haben, genannt und von ihnen erzählt. Diese wurden in einen Stadtplan von Havanna eingetragen. Die Verbindung dieser Orte hat eine Figur ergeben, die einer der Ausgangspunkte war für mögliche Überschriften für literarische Texte.

Entlang von drei weiteren Impulswörtern, die in dem Text vorkommen oder beachtet werden sollten, ging es dann los.

Es wurde geschrieben, vorgelesen, korrigiert, überarbeitet und dann an einer Präsentation der Texte gefeilt…. Denn wer schreibt, muss auch lesen!

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei allen Teilnehmer_innen und Unterstützer_innen – denn die drei Tage haben uns wirklich Spaß gemacht.

Und wie immer und überall gilt:

Literatur von und für alle!

Denn schreiben und (vor)lesen kann jede/r, eine/r muss es nur tun!

Animas 1008

Seit dem 31. Oktober wohnen wir in einer Casa Particular in Centro Habana in der Calle Animas 1008. Dass wir dort untergekommen sind, war mehr ein Zufall, denn reserviert hatten wir eine andere Casa. Die Besitzerin hat uns aber „umgebucht“, da ihr Appartement noch einige unbehobene Schäden vom Hurrican Irma hatte. Wir vermuten, dass sich die Casa Particular Betreiber_innen, die kubanische Bezeichnung für Privatzimmervermietung, in diesem Grätzl sich die Tourist_innen weiter reichen, wenn sie ausgebucht sind oder aus sonstigen Gründen gerade keine aufnehmen können. Wir hatten Glück bzw. sind sehr glücklich hier gelandet zu sein.

Die Vermieterin, Mimi, ist eine ältere Dame, die allein in der Wohnung wohnt und zwei Zimmer (inklusive Dusche und Bad) vermietet. Zu dem Gästebereich gehören auch noch eine Kochzeile, ein Esszimmer und ein großer Wohnbereich mit Blick bzw. Tür auf die Straße – in „unsere“ Animas. Mimi wohnt im hinteren Teil der Wohnung, hat dort noch einen kleinen Innenhof, eine Küche und ein kleines Zimmer in dem sie selbst wohnt. Sie hat uns erzählt, dass sie in den 70er Jahren fünf Jahre lang in der Sowjetunion arbeitete. Einige Gegenstände und Möbel zeugen noch von dieser Zeit. „Hace mucho calor“, und dass sie die Kälte lieber habe, hat sie uns an einem schwülen Novembertag erklärt. Auch dass sie den Schnee vermisse. Über ihr Leben wissen wir ansonsten fast nichts, außer dass sie regelmäßig in die Kirche geht. Mehr erzählt ihre Angestellte, Reyna, die mit ihrem Lebensgefährten in der Wohnung dahinter wohnt. Sie ist in einem ähnlichen Alter, sie feierte im November ihren 59er. Sie kümmert sich um den Gästebereich und bietet für 4 Euro (pro Person) ein Frühstück an. Wir haben von Anfang an darauf zurückgegriffen. Sie erzählt uns von der schwierigen Situation in Kuba, der harten Arbeit und ihren körperlichen Leiden, die diese noch erschweren, von den Schwierigkeiten Lebensmittel zu bekommen und auch ihrer prekären finanzielle Situation, da sie mit ihrem Einkommen ihre (erwachsenen) Kinder und deren Familien, die in einer Kleinstadt im Osten leben, unterstützt. Ihr Lebensgefährte, der uns an manchen Tagen das Frühstück serviert, arbeitet als Professor für spanische Literatur und verdient umgerechnet 1 Euro 20 pro Tag, das sind weniger als 40 Euro pro Monat.

Die Animas ist eine kleine Straße am östlichen Ende von Centro Habana. Sie reicht fast bis zum Malecón. Der Stadtteil selbst liegt zwischen der großen Altstadt / Habana Vieja und dem etwas feineren Vedado. Für Tourist_innen gibt es hier nur wenig zu sehen – außer den Straßen und Gassen mit ihren teilweise verfallenen Häusern, den Straßenhändlern mit ihren Wägelchen, den verschiedenen Mechanikern, die ihre Reparaturen an allen möglichen Gefährten durchführen, den Schulkindern, die ihren Turnunterricht auf der Straße absolvieren, den Hunden und vielen, vielen Katzen, die auf den Gassen herum tollen und in den Müllcontainern nach Speiseresten stöbern, sowie den kleinen Läden und Cafés, die durchs Fenster, im Vorraum einer Wohnung oder aus dem dritten Stock per heruntergelassenem Kübel betrieben werden. Der Stadtteil ist, wie der Name es sagt, das Zentrum – dort wo viele Menschen leben.

KubaWeise

I. Von gefährlichen Schlangen

Die gefährlichste Schlange auf Kuba heißt cola. Sie ist zu jeder Tages- und Nachtzeit in Havanna anzutreffen und bildet sich mit Vorliebe vor Perro-Caliente (also: Hot-Dog-)Ständen, vor Vertriebsstellen für Internet- und Telefonwertkarten, vor Kinos, Banken (inklusive Bankomaten), Geschäften und natürlich vor Ämtern. Die colas fressen Zeit und sind ausgesprochen nervtötend.

L@s Cuban@s sind im Gegensatz zu Mitteleuropäer_innen ausgezeichnete Schlangensteher_innen. Als Neuankömmling gilt es herauszufinden, wer die letzte Person in der Schlange ist, um sich entsprechend einreihen zu können. „¿Quien es el ultimo?“, oder noch kürzer „¿El ultimo?“ ist dabei die gängige Frage. Wer es geschlechtergerechter haben möchte kann auch nach der letzten Person – „¿La ultima persona?“ – fragen.

Um nicht mitunter stundenlang in der falschen Schlange zu stehen, lohnt es sich, seine (wenn auch bescheidenen) Spanischkenntnisse hervorzukramen und zu fragen, welche Schlange sich zu welchem Zweck gebildet hat, denn meistens gibt es mindestens zwei Schlangen. Vor der Vertriebsstelle für Internet- und Telefonwertkarten etwa steht eine Reihe Menschen für Telefonverträge, Rechnungsfragen etc. an, während die andere Reihe sich um die Wertkarten bemüht. „¿Esta cola es para comprar las tarjetas de navigación?“ wäre in diesem Fall eine angebrachte Fragemöglichkeit, oder ganz allgemein „¿Esta cola es para qué?“

Die Reihenfolge wird so penibel wie möglich eingehalten und versuchtes Vordrängen streng geahndet. Wer sich zu zweit oder zu dritt einen Schlangenplatz teilt, hat den Vorteil, zwischendurch Kaffee und Essen holen zu können. Auch ist es möglich, sich von anderen Personen in der cola vertreten zu lassen. Dies kann als Freundschaftsdienst unter Freund_innen, aber auch als bezahlte Dienstleistung in Anspruch genommen werden. Der Beruf der Schlangensteher_innen ist einer der Anfang der 2010er Jahre offiziell zugelassenen Berufe, zu denen auch die Feuerzeugreparateur_innen oder die Nägellackierer_innen gehören.

2 + 2 = 5

Auch in Havanna gibt es Graffiti oder Wandmalereien. Eines ist uns bei unseren Spaziergängen durch Centro Habana aufgefallen und seitdem entdecken wir es an den verschiedensten Ecken und Plätzen der Stadt. Und jedes Mal, wenn wir eines sehen, dann gibt‘s ein Foto davon.

Auch dies ist ein Möglichkeit sich einer Stadt zu nähern – mit ihren Botschaften an den Wänden.

Und in diesem Falle ist es eine besondere. Bild, Satzzeichen und eine vermeintlich richtige oder falsche Rechnung.

Wie in einer verkehrten Welt spielt der/ die Graffitikünstler/in mit den Betrachter_innen. Ein doppeltes Versteckspiel und seine verwirrende Gleichung. El mundo al reves – die verkehrte Welt oder ist es doch die Welt, die verkehrt ist? Die Schwierigkeit hier ist zu verstehen, was stimmt und was nicht stimmt. Woran soll man sich orientieren und wo setzt man den Maßstab an? An dem reichen Kuba vor der Revolution, wo ein großer Teil der Menschen verarmt war? Oder an dem heutigen Kuba mit wieder einer großen Armut und einer stetig wachsenden Ungleichheit? An den neuen Eliten? An dem reichen und wohltemparierten Europa, an den USA, an Mexico oder doch an der domenikanischen Republik? Ein älterer Mann, der uns in der Straße vor seinem Haus angesprochen hat, hat uns erklärt: „Sozialismus ist gut, wenn es viel gibt.“

Das stimmt. Aber wenn es viel gibt, vor allem für Alle viel gibt… dann kann 5 + 5 auch 11 sein.

Unsere erste Taxifahrt in Havanna... (Kurzversion)

the wave watcher / die wellenschauer

Etwas

das man nicht zu viel machen kann

besser als Fernsehen oder zumindest genau so

unterhaltsam:

Wellenschauen

Die Vormittagswellen, die Nachmittagswellen und die Abendwellen.

watch the waves. hear the sea.

Die unterschiedlichen Wellen, die einem gerne zu Kopf steigen und über den Kopf reichen.

Die frisch gewaschenen Wellen,

die hastig gekämmten Wellen,

die gekräuselten, die langmähnigen, die hochgeföhnten Dauerwellen

und so weiter.

Seeleute unterscheiden dutzende Wellenarten, die wave watcher auch.

Nicht genug bekommen.

Sich anfüllen lassen. Von der Weite des Meeres.

Dieselbe Weite von allen Seiten des Schiffes aus gesehen. Gute 17 Seemeilen. Dann kommt der Strich. Waagrecht, manchmal ausgefranst, zackig, manchmal glatt. Dann beginnt ein anderes Blau.

Das Meer – reines Oberflächenphänomen. Oberfläche mit einem unsichtbaren Abgrund.

5 000 Meter.

4 000 Meter.

Unter diesem Durcheinander und dieser Ruhelosigkeit ist eine Fülle, eine Dimension die den Kopf, der sich dies vorzustellen vermag, auf die Größe eines Staubkorns zerdrückt.

Eine Oberfläche mit Struktur, mit kleinsten Teilen, die sich verschieben und bewegen wie ein fein gewobenes Tuch, das lebt und eine Kraft und Spannung in sich trägt.

Wasser.

Wellenschauen.

Immer wieder auf der Brücke stehen oder auf der Brückennock, die beiden Seitenbalkone der Brücke, und aufs Meer starren.

Warum geht man nicht jeden Tag außer Haus und denkt sich: WAU – die Straße! Die Häuser! Weil sie sich nicht bewegen. Und warum stellt man sich nicht jeden Nachmittag ans Fenster und beobachtet mit und ohne Fernglas für Stunden das Treiben an der Kreuzung?

Auto bleibt stehen Autos kreuzen

fährt los Autos queren.

Wir tun es nicht, trotzdem sich hier etwas bewegt.

1) Die Bewegungen auf der Straße sind keine Oberflächenphänomene.

2) Jedem Auto, das quert, jede Passantin, die vorbei schlendert, haftet ein Beweggrund an, ein Woher und ein Wohin.

3) Dadurch erhalten die Bewegungen einen bestimmten Ablauf, ein Davor und Danach. Aufgefädelt werden sie auf einer Kette, der entlang sich Geschichten erzählen lassen.

4) Die Tiefe ist nicht einfach da, unter der bewegten Oberfläche, sondern sie muss erzählt, muss erfunden werden.

5) Das Lechzen nach Tiefgang stört die Augen in ihrem Unterfangen.

6) Das Bewegungsstaccato auf der Straße sticht in die Augen, sie können sich nicht ausruhen, werden immer wieder benetzt von dem Speichelfaden einer möglichen Kausalchronolgie, einer möglichen Verkürzung des Verstandes.

Das Meer aber lässt sich nicht verkürzen,

es lässt eine_n nicht auf einen guten oder schlechten Ausgang der Geschichte hoffen.

Der Atlantik ist auch ohne Woher und Wohin mitunter sehr unterhaltsam.

hear the sea / meerhörer

Es war bewegt auf unserer Reise. Das Meer. Aber nie war es wütend, es war zerzaust, aufgewühlt, neckisch und auch übermütig… aber wütend?

Nein.

Ob es überhaupt fühlen kann?

Bestimmt. nicht so wie wir Menschen.

Aber

was geschieht, wenn sie zornig wird, die See?

Was machen die Seeleute dann?

Weiter schwimmen. Mit und ohne Schiff. Bis zuletzt.

Was machen die wave watcher dann?

Sie stehen nicht mehr auf der Nock, um die Augen im Meer zu baden, ihre Blicke auf die Wellenberge klettern und durch die Wellentäler streifen zu lassen.

Sie halten sich fest. Gut fest. Und rufen alle Göttinnen an, Nachsicht zu haben.

Gut fest. Habt Nachsicht!

mit den Schwankenden.

Menschen, die regelmäßig zur See fahren, wissen es:

Das Meer, es wird immer stärker sein,

stärker als die vielzylindrigen Maschinen,

stärker als die tonnenschweren Schiffe.

Es kann nicht besiegt werden.

(Seemannsgarn. Und wie sie erzählen und erzählen von den Meeren und Schiffen. Seemannsgarn.)

In den Seekarten sammelt sich Jahrhunderte altes Wissen über Jahreszeiten bedingte Strömungen, Winde und andere Wetterlagen. Von den Tiefen, Buchten und Häfen.

Sie sind ebenso Ausdruck von Respekt gegenüber der See wie der technische Aufwand, die technische Betreuung, die den Antriebs- und Versorgungsmaschinen zukommt. Wer könnte besser vom Meer erzählen als jene Menschen, die Monate und Jahre dort verbringen?

Die meerhörer spitzen die Ohren:

Wellengeschichten, Seegeschichten.

Ebenso technisch wie poetisch und in jedem Fall voller Respekt. Ja, die wave watcher können ihren Ohren und ihren Augen trauen.

Eine Seefahrt…

eine seefahrt... from sole noir on Vimeo.

Die wilde und aufregende sole noir Geschichte, die trotz ihrer Unglaublichkeit nichts als die reine Wahrheit ist

Teil 6: Wie wir eine verkehrte Welt zurecht verkehrten und wir wieder zurück nach Valencia fuhren

Am nächsten Morgen wurden wir bei Sonnenaufgang geweckt. Sie hatten uns in ein kleines Häuschen gesperrt. Ohne Frühstück rissen sie uns aus dem Bett und ließen uns auf einem kleinen Schotterplatz, der gesäumt war von weißen Bungalows und an dessen Rand eine auf alt gemachte Windmühle stand, stehen. Ein Schild „Appartemento Molino“ war daran angebracht. Unter einem hölzernen Vordach parkte das Auto. An einem vom Schotterplatz wegführenden Weg stand das Richtungsschild – Bassina. Jetzt wurde es uns klar, sie hatten uns in einer kleinen Bungalowsiedlung untergebracht. Wir standen da und warteten. Die Handschellen drückten an den Gelenken. Schmerzen. Müdigkeit. Ein orangener Fleck, der sich über den Horizont empor streckte, entflammte einen dünnen Wolkensaum. Leichter, wärmender Wind kam auf.

***

„So fängt das Ende der Welt an“, dachte ich mir. Wie ein ganz gewöhnlicher Morgen, der plötzlich aus dem Ruder läuft. Die Vögel im Maulbeerbaum schrien und pfiffen ihr Morgenlied. „Hätten wir uns bloß nicht ergeben. Jetzt stecken wir in dieser widerlichen Landschaft fest und wer weiß, was ihnen sonst noch einfällt.“

Die beiden waren ausgepuffter, als ich dachte. Einen Moment später tauchten sie auch schon auf. Breitbeinig standen sie vor uns. Der Kleine hatte ein kurzärmliges Karotten-Mango-farbenes Haweihemd an, eine blutorangenrote Nikelsonnenbrille im Haar stecken und lässig seine Daumen in den Gürtelschlaufen seiner mangoldgrünen Stoffhose hängen. Der Große trug einen weißen Leinenanzug, ein rosa Ruderleibchen und blaue „Just do it“- Badeschlapfen. Beide mit einem dezenten Zahncremebart um den Mundwinkel.

„Scheiße, das sind echte Profis“, dachte ich mir. „Die machen uns fertig.“

Wiederum stießen sie uns ins Auto und knallten die Türen zu.

„Wohin bringt ihr uns? Wir müssen doch noch zahlen, oder? Und ich, ich muss mich noch einschmieren. Die Sonne ist hier auch noch im September sehr gefährlich. Ihr wollt doch nicht, dass wir hier an Hautkrebs sterben, oder?“

Sie gaben keine Antwort. Wir fuhren aus dem Gelände der kleinen Feriensiedlung. Plötzlich bremsten sie. Ein Chamäleon querte die Schotterstraße.

„Wir bremsen auch für Tiere“, meinte der Kleine und ich sah sein hämisches Grinsen im Rückspiegel. „Verdammt, was haben die nur vor,“ dachte ich mir, als ich bemerkte, dass wir gar nicht mehr Richtung Autobahn zurück fuhren, sondern nach links, zum Meer.

Auf sie schien das keinen Eindruck zu machen. Sie war eingeschlafen. Das war sie auch schon vorhin, als wir am Parkplatz standen. Es war einfach noch nicht ihre Zeit.

Wir bretterten die Landstraße entlang, durch einen Kreisverkehr, auch das Ortsschild San José mit Hinweis auf Tempo 30 berührte sie kaum. Parkende Autos vor den dutzenden weißen niederen Appartementhäuser säumten die Straße. Ein weiteres Schild Playa „...“ . Drei Kilometer. Wir folgten dem Schild. Die Straße schmiegte sich an den Hang und schlängelte sich aus der Ortschaft. Ich sah die Bucht von San José mit ihrem kleinen Strand und den in die Hänge gebauten Häusern und Hotels. Alles schien noch zu schlafen. So wie sie neben mir.

Dann fuhren wir auf einer breiten, rotbraunen Schotterstraße, die sich gerade durch die ausgedörrte Landschaft mit ihren meterhohen Agaven-Skeletten zog. Nach ein paar Minuten parkten wir vor einer offenen Bucht, die links von Sandbergen, rechts von kahlen felsigen Hügeln und mittig von einer Landschaft, die einem das Gefühl gab, am Rand einer Wüste zu sein, umgeben war. Am Ende, hinter dem weitläufigen Strand, lag ein in der Sonne glänzendes Meer.

Es war grauenhaft. Ich befürchtete Schlimmstes. Und so kam es auch.

„Kommt ihr beiden. Jetzt machen wir mal Badeurlaub. So, schön mit Sonnencreme einschmieren, hier eine Kühlbox, Badetaschen, Sonnenschirm, Badetücher und hier unterhaltsame Strandlektüre. Ihr mögt doch Krimis?“

Abschließend klatschten sie uns noch zwei Strohhüte auf den Kopf.

„Los, gehen wir.“

***

Als ich aufwachte, bemerkte ich erst was passiert war. Er und ich sahen aus wie ein achtziger Jahre Caorle-Urlaubspärchen, er mit Kühlbox in der Hand, ich mit Sonnenschirm unterm Arm. Mein Leibchen war vorne am Bauch zusammengeknotet und aus meiner Strandtasche ragte eine Frauenzeitschrift. Mir wurde übel. Ihm erging es in seiner Schmetterlingsbadehose, dessen Bändchen sein Bäuchlein sorgfältig in seinen Falten vergrub, auch nicht besser. Seine roter Kopf ragte wie eine Boje aus seinem ansonsten fahlen weißen Körper. Wir blickten einander an, dann nach vorn. Es war klar. Da mussten wir nun durch.

Minutenlang stapften wir durch erdigen Sand, der mit grünem Geflecht überwachsenwar, wie Gras nur zäher und fetter, dann wurde der Untergrund immer weicher, Sand, vereinzelte Grasbüschel, schließlich nur mehr Sand mit tausenden von messerscharfen Muschelsplittern. Sie trieben uns vor bis zum Wasser. Dann sahen wir, dass es hinter dem felsigen Gebilde mit seinen Höhlen und Vorsprüngen noch einen Weg zu einer weiteren kleinen Bucht gab. Wir bogen dort ein. Die beiden Cops stapften hinter uns her. An eine Flucht war nicht zu denken. Chancenlos.

„Dort hinten, bei der Felsnische. Dort legt euch hin.“

Als wir alles ausgepackt und ausgebreitet hatten, legten wir uns hin. Ich schnappte mir die Frauenzeitschrift, stellte meinen Sangria mit Sonnenschirmchen im Schatten ab. Er öffnete das erste Bier, es war ein Radler, nahm den Krimi zur Hand und schob sein aufblasbares Kopfkissen unter den Kopf.

***

Ich hatte eben meinen Radler geöffnet, da tauchte plötzlich ein Schatten über uns auf. Der Inspektor hatte sich vor uns aufgebaut und blickte uns ernst an.

„Nun hört mir einmal gut zu. Ihr beiden Möchtegern Bonnie und Clyde. Das hier ist kein Spaß. Versteht ihr? Wir sind hier nicht auf Sommerfrische. Wir wollen, dass ihr den ganzen Vormittag und Nachmittag so liegen bleibt. Verstanden? Wenn der Kollege euch ein Zeichen gibt, dann läuft ihr ins Wasser. Verstanden. Wellenspringen, toter Mann und solche Sachen. Ist das klar?“

Der Kleine nickte, als wäre die Frage an ihn gerichtet, zögerte kurz, sah zum Inspektor und übernahm dann die weiteren Ausführungen.

„Ich mache das Zeichen aber nur einmal. Claro? Ich ruf el mar und ihr geht dann verdammt nochmal ins Wasser, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich sage playa geht ihr wieder zurück und legt euch wieder genau hierher. Und keinen Badesachenwechsel! Die Badehose soll euch auf der Haut trocknen.“

Beide lachten als wären sie eben aus der Hölle gefahren und darüber enttäuscht dort nicht genug Grausamkeit erlebt zu haben.

„Verstanden. Alles Claro. No Problemo“, rief ich verzweifelt, vergrub mein Gesicht hinter dem Krimi und versucht weiter zu lesen. Plötzlich hörte ich neben mir einen gleichmäßigen ruhigen Atem. Vorsichtig blickte ich zur Seite. Sie war eingeschlafen. Hoffentlich hört sie das Zeichen, dachte ich mir und nahm einen Schluck vom Radler.

Der Vormittag verlief recht gut. Zwei Mal mussten wir ins Wasser und in den Wellen herum toben. Es war warm und die Strömung um einiges stärker als zu Hause auf der Donauinsel. Mittags aßen wir Couscous-Salat, zwei Tomaten und eine Gurke und als Nachspeise Apfel und Joghurt.

Am Nachmittag hörte ich sie flüstern.

„Hey. Was meinst du? Wie verkehrt ist eine verkehrte Welt wirklich?“

„Ich versteh nicht, was du damit meinst“, antwortete ich.

„Ich mein, wie verkehrt ist die Welt wohl für die beiden?“

„Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist sie für sie gar nicht verkehrt.“

„Vielleicht wollen sie uns das aber nur glauben lassen.“

„Du meinst, dass auch sie in einer verkehrten Welt leben? Aber was wäre dann die richtige?“

„Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist es dieselbe.“

„Wie meinst du das?“

***

„Hey Sie beide da!“

„Was ist?“ antwortete der Kollege, „hast du die Frauenzeitschrift schon ausgelesen?“ und lachte.

„Ich habe eine Frage. Weil mein Freund meinte, dass die Schiffe hier am Meer fahren und nicht im Himmel.“

„So ein Blödsinn. Sag deinem Freund, nur weil der Himmel ebenso blau ist wie das Meer, fahren die Schiffe noch lange nicht am Meer.“

Dann kam der Inspektor auf uns zu und beugte sich bedrohlich über uns: „Und sag deinem Freund Schlaumeier, er soll aufhören sich mit philosophischen Gedanken über unsere Himmelsschifffahrt herumzuschlagen. Er soll lieber seinen Krimi lesen. Das Denken überlasst nur uns.“

„Das habe ich ihm auch gesagt, aber ich frage, weil ich mir Sorgen mache, dass er nicht mehr richtig sehen kann. Dass er die Welt nicht mehr erkennt, wie sie ist. Und da ich ja nicht wissen kann, ob ich mich ebenso irre, hab ich mir gedacht, die Einzigen, die es wirklich erkennen könnten, seid ihr. Oder?“

„Wir erkennen die Welt, auch wenn wir nicht hinschauen. Stimm‘s Herr Kollege?“

„Aber natürlich. Ich erkenne sie blind.“

„Wenn ich nun fragen darf, Herr Inspektor. Was sehen Sie?“

Er lächelte, breitete die Arme aus. „Was ich sehe? Ganz einfache. Die Schönheit der Welt. Wie wohl sie geordnet ist: Links der Himmel, in der Mitte das Meer und rechts der Strand. Was sonst?“

Der Kollege schob nun seinen Sonnenbrille wieder nach oben. „Herr Inspektor, verzeihen Sie, ich widerspreche nur ungern, aber ich glaube, Sie irrten sich gerade. Die Ordnung ist gerade umgekehrt. Rechts der Himmel, in der Mitte das Meer und links der Strand. Sie müssen sich verschaut haben.“

„Herr Kollege, ich habe mich noch nie verschaut. Machen sie doch Ihre Augen auf. Es ist eindeutig so, wie ich es gesagt habe.“

Die beiden gerieten sich richtig in die Haare. Jeder warf dem anderen vor die Welt verkehrt zu sehen. Schlussendlich gelang es uns sie zu überwältigen, wir erklärten ihnen, dass wir, wenn sie sich nicht einig werden, annehmen müssen, dass sie beide die richtige Welt verkehrt sehen und deshalb auch gar keine Polizisten sein können. Diese Logik war für sie buchstäblich entwaffnend. Sie ergaben sich.

Wir zogen ihnen die Badesachen an, legten ihnen die Handschellen an und ließen sie noch bis in den Abend hinein am Strand liegen. Der Inspektor bekam eine Autozeitschrift und sein Kollege ein Rätselheft. Als die Sonne unter gegangen war, packten wir sie auf den Rücksitz und fuhren los. Zurück nach Valencia.

Denn es war klar. In eine verkehrten Welt ist auch das Verkehrte verkehrt.

Und wie es in einer solchen Welt wirklich aussieht?

Oben der Strand, in der Mitte das Meer und unten der Himmel. Wie sonst.

Epilog: Das Lied von der verkehrten Welt

Als wir auf die Autobahn Richtung Valencia auffuhren, sangen wir dem Inspektor und seinem Kollegen das Lied von der verkehrten Welt vor.

In diesem Lied geht es um ein gutes Wölfchen, das von Schafen malträtiert wird, um einen bösartigen Prinzen, eine wunderschöne Hexe und einen ehrlichen Piraten. Vor allem aber geht es darum, dass es all diese Dinge einmal gab, als wir von einer verkehrten Welt träumten.

Dass derartig verkehrte Lieder nicht gut ankommen in einer Welt, in der die Verkehrten an der Macht sind, versteht sich von selbst: Das von Paco Ibáñez gesungene Kinderlied war während der Franco-Diktatur verboten.

ENDE

Maschinenraum Musik

Eine Seefahrt...

Die wilde und aufregende sole noir Geschichte, die trotz ihrer Unglaublichkeit nichts als die reine Wahrheit ist

Teil 5. Als wir uns in einer verkehrten Welt der Polizei stellten und nach San José fuhren.

„Was ist selbst in einer verkehrt gewordenen Welt verkehrt?“, fragte ich ihn.

„Zu lügen?“

„Aber nein. Manchmal hast du wirklich die Vorstellungskraft von einem pensionierten Religionslehrer einer Landgemeinde.“

„Sich keine Filme mehr aus dem Internet zu saugen.“

„Schon besser. Aber das hilft uns jetzt wohl nicht weiter.“

„Das nicht, aber was Besseres fällt mir nicht ein.“

„Sich der Polizei zu stellen. Oder?“

„Was? Auf keinen Fall!“

„Genau. Deshalb. Wir müssen uns stellen.“

So philosophisch er sich auch gerne gab, diese Logik überstieg sein Vorstellungsvermögen. Irritiert schlürfte er seinen Café solo und starrte gedankenverloren halb in den Raum eines kleinen Cafés am Rande der Altstadt. Ich konnte förmlich spüren wie er nachdachte.

***

Ich dachte nach. Sich der Polizei stellen. Das wäre eine Entscheidung. Eine falsche, denn die verhaften uns bestimmt, dachte ich mir. In diesem Sinne wäre es also wirklich verkehrt. Für was dann diese ganze Flucht und was machen wir mit dem Geld? Ich konnte mir keine Antwort darauf geben. Es hatte etwas Widersinniges, sich jetzt in Granda der Polizei zu stellen. Jetzt, wo wir in Sicherheit waren. Aber es stimmt schon, in einer verkehrten Welt, sind nur die verkehrten Handlungen die richtigen, sowie der Unsinn Sinn ergibt. Es könnte funktionieren. Sie ist wirklich verdammt schlau, dachte ich mir.

„Also gut. Stellen wir uns. Ich glaube du hast recht.“

Wir gingen zur nächsten Polizeistation und erklärten den Beamten, dass wir die beiden Bankräuber von Valencia sind. Sie verstanden nicht sofort und mussten zunächst in ihrem Computer nachschauen. Für ein paar Minuten verschwanden sie hinter ihrem Bildschirm, dann blickten ihre beiden Köpfe immer wieder hervor und wieder zurück, als würden sie unsere Gesichter mit den Bildern auf ihrem elektronischen Steckbrief vergleichen.

„Señor sole y Señora noir“

„No, No sole noir es un nombre artistico – somos artistas, Escritoras… me llamo...“

„…si claro, el nombre no importa.“

Dann hob der eine Beamte seine Arme, legte die beiden Fäuste über Kreuz und lächelte.

***

Er hatte verstanden. Hier ging es nicht um Namen, sondern um zwei Verhaftungen. Die beiden legte uns Handschellen an und führten uns in ein Wartezimmer. Dann nahmen sie unsere Daten auf.

Seltsamer Weise kamen mir die beiden Beamten irgendwie bekannt vor. Ein großer schlaksiger, älterer Kerl im altmodischen grauen Sakko, den der Andere immer Inspector nannte. Das war so ein ungepflegter, kleinerer und mit einem leichten Bäuchlein ausgestatteter Schnauzbartträger in einer abgewetzten, braunen Lederjacke, den der Inspektor meist liebevoll señor colega bezeichnete. Die beide schienen irgendwie so gar nicht nach Granada zu passen, sonder eher zu einer 70er Jahre Derrick-Folge.

Nach der Datenaufnahme mussten wir wieder etwas warten, bis sie uns zum Verhör riefen. Wir gingen zusammen hinein.

Der Inspektor erklärte, dass die Sache eindeutig sei. Wir hätten die Bank ausgeraubt, hätten ein weißes Fahrzeug gestohlen und wären damit geflohen. Dann zählte er noch die Verkehrsdelikte auf, die wir auf der Flucht begangen hatten. Er schloss seine Ausführungen mit:

„Sonst noch Fragen? Wenn nicht, ist das Verhör hiermit beendet.“

„Nein“, antwortete ich.

„Wann gibt es Abendessen?“ fragte er und streichelte zur Untermalung seinen Magen. „Hunger, hungry, hambre...“ ergänzte er. Die Frage war natürlich wichtig, denn ein leerer Magen kann einen jeden noch so schönen Aufenthalt vermiesen und ein gutes Essen einen unangenehmen Aufenthalt angenehmer gestalten.

„No cena. Es gibt kein Abendessen. Wir überstellen euch nach Valencia und fahren gleich los. Dort warten sie schon auf euch. Die Bank braucht das Geld, sie ist pleite.“

Die beiden führten uns zum Auto, öffneten die Hintertüren, drückten uns auf den Rücksitz, schlossen die Türen, der Kollege stieg auf der Fahrerseite ein, der Inspektor daneben und wir fuhren los. An der Stadtgrenze zog der Inspektor seinen Strafzettelblock hervor, kritzelte etwas und überreichte uns zwei Organstrafmandate.

„Sie sind nicht angeschnallt. In Spanien ist das Pflicht. Gesetz. Macht jeweils 50,- Euro.“

Ich griff in eine der Beutesäcke. Und steckte ihm 110,- Euro zu.

„Der Rest ist für Sie,“ sagte ich lächelnd.

Er bedankte sich und steckte das Geld in seine Sakkotasche. Noch gehörte die Beute uns, dachte ich mir und umklammerte den Sack mit beiden Händen.

***

Während wir durch die Sierra Nevada fuhren, durch die breiten kargen Täler mit ihren hunderten Windrädern, den bizarren Bergtürmen und Gipfeln, dachte ich an unsere Flucht oder Reise. Die Schönheit der Welt kann ihre Hässlichkeit nicht verbergen und umgekehrt. Ying und Yang. Nur sind die Farben hier verkehrt. Dort wo Schwarz ist, ist Weiß und umgekehrt.

Die Sonne hatte ihren Zenit schon längst überschritten und warf ihre spätsommerlichen Strahlen durch die Heckscheibe, ließ sie im Rückspiegel tänzeln und uns in eine samtene Müdigkeit sinken.

Es dämmerte bereits. Wir bemerkten erst gar nicht, dass wir die Autobahn schon längst verlassen hatten und uns auf einer kleinen Landstraße bewegten, die von dutzenden Gewächshäuserplantagen gesäumt war. Durch die transparenten Seitenplanen konnten wir die Reihen von irgendwelchen grünen Pflänzchen erkennen, die an Gestellreihen empor wuchsen. Manche von den Gewächshäusern waren groß wie Fußballfelder, vor manchen standen LKWs, die gerade beladen wurden. Auf einer Gewächshausplantage saß auf der weißen Dachplane ein Vogel und blickte etwas verloren auf einen Tank, der gerade abgeladen wurde und auf dem stand „Monsanto - flower green“.

„Wohin fahren wir?“ fragte ich.

„San José“, antwortete der Inspektor, „es ist schon spät. Wir werden dort übernachten.“

Die wilde und aufregende sole noir Geschichte, die trotz ihrer Unglaublichkeit nichts als die reine Wahrheit ist

Teil 4: Wie wir im Himmel schwammen und im See schwebten und bei Barbara im La Rosa landeten

Er spürte ein sanftes Wogen, das ihn aus dem Schlaf schaukelte. Weiße Wolkenschleier zogen an ihm vorbei. „Himmel“, rief er, „ich …“ In diesem Moment streifte ihn ein schwarzes Flügelpaar. Erschrocken versuchte er, irgendwo Halt zu finden, doch er griff ins Leere. Er schwebte in einem tiefen Blau, in dem er unten von oben nicht unterscheiden konnte. „Mein Freund“, krächzte es an seiner Seite. Zwei schwarze Augen, klein und rund wie Stecknadelköpfe, funkelten ihn an. „Du bist auf der Flucht und jede Flucht ist auch eine Suche.“ „Ja, eine Suche nach dem besten Versteck.“ Seine Stimme klang gedämpft, wie begraben unter tausenden Wolkenkissen. „Nein, mein Lieber, eine Suche nach einem besseren Ort, einem Ort, an dem du wieder zu Kräften kommen und dich ausruhen kannst“, belehrte ihn der Rabe, der neben ihm herflog. Eigentlich fühlte er sich ausgeruht und bei Kräften. „Nun, ich könnte ja hierbleiben, im Himmel und einfach weiter schweben. Hier fühle ich mich wohl und stark und…“ Der Rabe schüttelte sich vor Lachen, sein Gefieder plusterte sich auf, schwarze Federn tanzten in der Luft. „Du hast doch keine Ahnung, was du da sagst, mein Freund. Der Himmel ist nur die Kehrseite von…“ Er hörte nicht mehr, was der Rabe noch sagte, denn ein Luftstrom hatte ihn erfasst und ihn die Höhe gewirbelt. Wie ein losgerissener Luftballon tanzte er in den blauen Höhen. Als er den Blick hob, sah er über sich ein Bild schweben. Er kniff die Augen zusammen und …

Sie spürte ein sanftes Wogen, das sie aus dem Schlaf schaukelte. Türkise Wasserschlieren zogen an ihr vorbei. „Bei allen Wassern“, rief sie, „ich…“ In diesem Moment streifte sie eine silbrige Flosse. Erschrocken versuchte sie, irgendwo Halt zu finden, doch sie griff ins Leere. Sie schwebte in einem tiefen Blau, in dem sie unten von oben nicht unterscheiden konnte. „Meine Freundin“, blubberte es an ihrer Seite. Zwei wässrige Augen, klar und durchsichtig wie Zwetschken- schnaps, plätscherten sie an. „Du bist auf der Flucht und jede Flucht ist auch ein Suchen.“ „Ja, das Versuchen, nicht erwischt zu werden.“ Ihre Stimmte klang matt und klitschig, wie verschüttet auf glattem Marmorboden. „Nein, meine Liebe, ein Suchen nach einem besseren Ort, einem Ort, an dem du Kräfte sammeln und ausschlafen kannst“, belehrte sie der Fisch. „Na dann könnte ich ja hier bleiben, im See, und einfach weiter treiben. Hier fühle ich mich wohl und stark und…“ Der Fisch schüttelte sich vor Lachen, seine Flossen schwollen an, bunte Schuppen rieselten ins Wasser. „Du hast doch keine Ahnung, was du da sagst, meine Freundin. Der See ist nur die Kehrseite von…“ Sie hörte nicht mehr, was der Fisch noch sagte, denn ein Strudel hatte sie erfasst und in die Tiefe gezogen. Wie ein Kreisel drehte sie sich weiter, immer weiter hinein in die blauen Tiefen. Als sie den Blick senkte, sah sie unter sich ein Bild schweben. Sie kniff die Augen zusammen und…

wir sahen uns an. Er mich von unten, sie mich von oben. Er sah mich im Seeblau schweben und sie mich eingetaucht ins Himmelsblau. Wer befand sich nun unten, wer oben? „Das muss ein Tor sein in eine andere Welt“, flüsterte er.

In diesem Moment hörten wir, wie eine tiefe, feste Stimme sang:

Todas estas cosas

había una vez

cuando yo soñaba

un mundo al revés

„Un mundo al revés“ wiederholten viele Stimmen, Hände klatschten, Gitarrensaiten schwangen sich auf zum Schlussakkord. Wir blickten uns um. Wir hockten auf zwei Barhockern in einem dunklen Raum, in dem viele Menschen waren. Neben einem kleinen Fenster saßen drei Frauen mit ihren Gitarren. An den Wänden hingen alte Filmplakate und Bilder von Rosen in allen Schattierungen dieser Welt. Eine Frau stellte uns zwei Gläser Bier hin.

***

„Wo sind wir hier?“ fragte er die Kellnerin. Ich stieß ihn an. Schließlich sollten nicht alle gleich wissen, dass wir uns – nun, was eigentlich, verlaufen und verloren hatten? Dass wir keine Ahnung hatten, nicht nur, wo wir uns befanden, sondern auch, wie wir hierher gekommen waren? Ein bisschen Würde sollten wir auch in dieser Situation bewahren, fand ich.

***

Ich spürte ihren Ellenbogen in meiner Taille. Was war falsch an meiner Frage? Ah, richtig, ich hatte sie auf Deutsch gestellt und wahrscheinlich verstanden die Menschen auch hier nur Spanisch. Also versuchte ich es noch einmal: „¿Dónde estamos aquí?“ Die Kellnerin lächelte: „Aquí estamos en el bar la Rosa“. Ich wusste nichts darauf zu sagen und lächelte zurück. Die Kellnerin ging wieder hinter die Bar, schenkte drei Gläser voll mit Schnaps und brachte sie den Musikerinnen. „Was hast du vorhin gemeint mit diesem Tor in eine andere Welt?“ fragte sie mich.

***

„Na dass wir, während wir geschlafen haben, in eine andere, in eine verkehrte Welt gewandert oder geflogen sind“, meinte er schon ganz abwesend, denn seine Aufmerksamkeit wurde von einem Mann absorbiert, der gerade dabei war, unter lautem Beifall Gitarren aus Luftballons zu basteln. Die blauen und gelben Luftwürste drehte und verzwirbelte dieser Mann so geschickt, dass am Ende dabei einsaitige Luftballongitarren herauskamen, die tatsächlich auch Töne hervorbrachten.

***

Während sie noch ganz vertieft war in die Betrachtung des Luftballongitarrenbaus, hatte sich eine Frau an unseren Tisch gestellt. „Buenas, me llamo Barbara“, sagte sie und verbeugte sich leicht. „¿Puedo?“ fragte sie und breitete, ohne unsere Antwort abzuwarten, gemalte und collagierte Ansichtskarten auf dem runden Stehtisch aus. Auf ihnen waren Zauberwesen, prächtige Feen, hinreißende Kobolde und wunderschöne Hexen zu sehen. Eine der Karten fand ich besonders interessant.

***

Er starrte unentwegt jene Karte an, auf die ein fliegender Rabe gemalt war. Der Rabe hatte kleine, schwarz funkelnde Augen, die wie Stecknadelköpfe aussahen. Warum er wohl gerade diese Karte so besonders fand, konnte ich mir nicht erklären. Aber Geschmäcker sollen ja verschieden sein…

***

Sie wäre fast umgefallen, wenn ich sie nicht rechtzeitig aufgefangen hätte, so erschrocken war sie über eine der Karten. Auf der Karte, die sie beinahe zu Fall gebracht hätte, war ein stinknormaler Fisch zu sehen, mit wässrigen Augen, die klar und durchsichtig waren wie Zwetschkenschnaps. – Schnaps, ja den konnten wir jetzt gebrauchen, also bestellte ich drei Gläschen für uns.

***

Der Schnaps tat mir gut. Ich sah wieder klarer. Es musste ein Zufall sein, dass Barbara gerade jenen Fisch gemalt hatte, dem ich im See begegnet war. Die Musikerinnen begannen wieder zu spielen, ein einfaches und schönes Lied. Bei einer Textzeile warf uns Barbara einen verschwörerischen Blick zu: „Soy una bruja“, murmelte sie und alle in der Bar sangen „Una bruja hermosa“. Barbara lächelte und sagte: „¡Bienvenido al mundo revés!“ Wir blickten uns an. Willkommen in der verkehrten Welt?!?

Im Containerhafen

Die wilde und aufregende sole noir Geschichte, die trotz ihrer Unglaublichkeit nichts als die reine Wahrheit ist

Teil 3: Wie wir in La Mancha endlich Wasser finden und vom Irrsinn gestreift werden.

Wir hatten sie abgehängt. Die ersten vier Kilometer liefen wir rückwärts, sprangen einen guten Kilometer auf einem Bein und gingen dann einen halben Tag auf Zehenspitzen, deren Abdrücke wie jener von Paarhufern aussahen. Wichtig war es, keine Ästchen der Sträucher abzubrechen oder andere Pflanzen zu knicken. Ich hatte das von Karl May gelernt. Spuren verwischen und falsche Fährten legen. Das sind Grundregeln, wenn man auf der Flucht ist. Wer diese nicht einzuhalten weiß, sollte sich besser sofort bei der Polizei melden. Dass die Hunde unsere Fährte nicht fanden, wunderte mich anfangs. Dann roch ich an ihm, etwas genauer.

Wenn man so eng beieinander ist, fällt es einem gar nicht mehr auf. Aber wenn man täglich 50 Kaktusfeigen isst, bekommt man einen recht merkwürdigen Körpergeruch. Ich wusste das gar nicht. Uns hatten auch keine Mücken mehr gestochen. Nicht einmal Fliegen wagten sich mehr in unsere Nähe. Wie lange wir schließlich unterwegs waren? Ich weiß es nicht mehr. Fragt doch ihn.

***

Wie lange wir unterwegs waren? Genau drei Tage, vier Stunden und fünfunddreißig Minuten. Ich hatte unbeabsichtigt die Stoppuhr am Handy eingeschaltet. Ich bemerkte es, als wir eines Abends vor dieser kleinen Schlucht standen, am Ende einer unfassbar weiten und trockenen Ebene. Wobei es keine richtige Schlucht war, so wie jene, aus der wir geflohen waren, sondern mehr so ein Art Graben. Eine breite Vertiefung mit vielen Seen. Sie wurde plötzlich ganz aufgebracht und redete von irgendwelchen Trugbildern, die vielleicht doch keine waren. Ich dachte mir, es wäre wegen der schönen Landschaft.

***

Es war nicht die Landschaft. Ich erinnerte mich an Cervantes Don Quijote. Der ritt eines Tages durch genau so eine Gegend. Mitten in La Mancha. Es war im zweiten Teil, Kapitel 23. Wenn ich mich nicht täusche… ich hatte vor Jahren das Buch in Original gelesen… dort stand:

"y con Guadiana vuestro escudero, y con la dueña Ruidera, y sus siete hijas y dos sobrinas y con muchos de vuestros conocidos y amigos nos tiene aquí encantados el sabio Merlín a muchos años; y aunque pasan de quinientos no se ha muerto ninguno de nosotros, solamente falta Ruidera y sus hijas, y sobrinas, las cuales lloran, por compasión que debió tener Merlin de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman Las lagunas de Ruidera. Las siete son de los Reyes de España, y las dos sobrinas de la orden de los caballeros &. Guadina vuestro escudero, plañendo asimismo sus desgracias, fue convertido en un río. Llamado del mismo nombre, él cual cuando llego a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra; pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean: vanle administrando de agua las referidas lagunas..."

Für mich war klar, wir mussten an einem dieser Seen gelandet sein. Es gab sie also wirklich. Sie waren keine Trugbilder.

Es war unglaublich,

was sie sich alle merken konnte.

Dieses Detailwissen und das unabdingbare Verlangen, sich überall neben dem Punkt

auch noch an den Beistrich erinnern zu können. Mich faszinierte das.

Diese Exaktheit und Strenge,

in der sie ihre Gedanken und Erinnerungen

in Form bringen konnte…

Während sie dieses Zitat aufsagte,

kam sie nicht ein einziges Mal ins Stocken.

Sie redete, als würde es ihr eine unsichtbare Stimme, also eine nicht hörbare Stimme

vorsagen.

Für mich war gar nichts mehr klar. Ich wusste nur, dass ich irrsinnigen Durst hatte und hier eine Menge Wasser war.

Ich fragte ihn, ob er noch nie etwas von Don Quijote gehört hatte. Er schüttelte den Kopf. Sancho Panza? Jetzt lächelte er und nickte. „Sancho Panza. Den kenn‘ ich. Das ist der kleine Dicke mit dem Esel, dem eine Insel versprochen wurde, wenn er bei jedem noch so großen Blödsinn mitmachen sollte.“

Typisch. Den kannte er, aber von Don Quijote wusste er nichts. Das war geradezu beispielhaft für seine Halbbildung, auf die er auch noch stolz war. „Wenigstens die Hälfte kann ich mir merken“, meinte er immer. Manchmal war es auch nur ein Anfangsbuchstabe oder eine Endung… „Wie heißt noch mal diese Krankheit, die wir uns bei dieser Hitze holen werden… ich glaube… nein, ich bin mir sicher, sie beginnt mit L und hört mit ung auf?“

„Lungenentzündung?“

„Ja, ich glaub so heißt sie. Lungenentzündung“, meinte er.

Man muss dazu sagen, wir waren schon gut 40 Stunden unterwegs. Die Sonne schien erbarmungslos auf uns und wir hatten kaum Wasser. Unser Zustand war bestimmt etwas kritisch.

Ich war bereits wie im Traum. Er mehr in Trance.

„Weißt du, dass Don Quijote sich von populären Geschichten, von Rittergeschichten, täuschen und in den Irrsinn treiben ließ? Dass er glaubte, was er las und auch glaubte, was er sah?“

„Tun wir das nicht alle?“, fragte er.

***

Wir schwiegen eine Weile, während wir den Hang hinunter stiegen. Unten angekommen lief ich zum See, wusch mein Gesicht und trank bis mir ganz übel wurde. Sie lag mit ausgestreckten Armen und Beinen im Wasser. Dann ließen wir uns am Ufer nieder und saßen einfach nur da. So als wären wir Randfiguren in einem Video, das in den Tiefen des Internets immer wieder von vorne abgespielt wird, egal, ob jemand zusieht, oder nicht. Und wir sitzen hier und schauen in den See in einem Video in einem See...

Die Wirklichkeit wurde plötzlich ganz weich und verformte sich mit jedem Schritt. Die Bäume und Sträucher am Rande des Sees begannen Falten zu werfen, wie Seidenteppiche im Wind oder wie eine Leinwand, auf die zu viel Ölfarbe aufgetragen wurde.

Mir wurde plötzlich ganz seltsam. Die Hände wurden leicht. Meine Beine auch. Ich musste tanzen. Zumindest glaubte ich, dass ich tanzte. Denn ich hörte Schritte. Meine Schritte, doch irgendwie gehörten sie nicht zu meinem Gehen. Ich ging ja gar nicht, ich tanzte. Warum aber dann dieses Gehen, diese Schritte…

„Irrsinn? Von Geschichten? Glaubst du vielleicht unsere Geschichte ist auch nur ein Irrsinn und wir sind gar nicht auf der Flucht? Sondern wir haben uns nur verlaufen?“

***

Ob wir uns verlaufen haben? Aber nicht doch! Dort drüben ist unser Hotel. Komm wir nehmen uns ein Zimmer und bleiben für eine Nacht.

Möchtest du ein Zimmer mit Seeblick? Ich will auf jeden Fall eins. Oh, schau nur, wie nobel der Eingang ist und die Wände, wie schön sie dekoriert sind.

Wir blieben drei Tage in diesem Hotel. Das Zimmer war ausgezeichnet, die Bedienung ließ manchmal etwas auf sich warten, aber das war egal. Meistens hatten wir es inzwischen selbst erledigt.

***

Sie hatte wirklich eine schönes Hotel gefunden, auch wenn es schon etwas alt war. Ich beschwerte mich nicht über die Flecken auf der Tischdecke und auch darüber nicht, dass bei unserem Fenster die Scheibe schon etwas angekratzt war. Sie konnte da sehr streng sein und mir war es egal. Wichtig ist, dass es überhaupt existiert, dieses vorzügliche Hotel am See, dachte ich mir. Würde es nicht existieren, müssten wir es zunächst einmal benennen, auf dass es exisitiere. Ich hatte viele Jahre lang die schwierigste Philosophie studiert, die Sprachphilosophie. Und die besagt, dass nichts außerhalb der Sprache existiert. Also bedeutet dies im Umkehrschluss, alles existiert in der Sprache.

Dort steht ein Hotel. Nehmen wir uns ein Zimmer.

Ist dieser Satz einmal gesagt, ist es eine Leichtigkeit sich in diesem Hotel eine paar schöne Tage zu machen. Diese Cleverness und Gedankenvielfalt kamen mir in dieser schwierigen Fluchtsituation zu Gute. Ich kann nur jedem raten sich mit Philosophie zu beschäftigen, es zahlt sich auf jeden Fall aus!

***

Nach ein paar Tagen im Hotel gingen wir weiter. Wir wussten beide nicht wohin und so entschieden wir uns die Seen entlang zu wandern. Er redete immer von seinen sprachphilosophischen Sätzen wie:

Gehen wir ans Ziel.

Gehen wir ans Ziel.

Mir ging das schon auf die Nerven. Seine permanente Vereinfachung der Sprachphilosophie.

„Halte bitte endlich deinen Mund!“ Mir tat es im selben Moment schon leid so grob gewesen zu sein. Er hatte sich weggedreht und ging zu einem Felsvorsprung, der den Blick freigab auf den nächsten See. Ich hielt ihn fest, zog ihn an mich und wollte mich schon bei ihm entschuldigen, da riss er sich los und ging ein, zwei Mal um mich herum. Ich folgte ihm mit den Augen, er redete ohne den Mund zu bewegen.

Dann fielen wir beide zu Boden.

„Was hörst du?" fragte er mich.

„Ich höre das Meer rauschen."

„Ja“, sagte er. „Ich auch.“

„Und was siehst du?“, fragte ich ihn.

„Das Meer.“

„Ich auch. Das Meer aus Schilf.“

Dann schliefen wir ein.

... Fortsetzung folgt!

Sound Of Granada

Die wilde und aufregende sole noir Geschichte, die trotz ihrer Unglaublichkeit nichts als die reine Wahrheit ist

Teil 2: Unser Leben in der Schlucht, wie wenig man zu seinem Glück benötigt und unsere erneute Flucht

Die erste Nacht schliefen wir in einem kleinen Unterschlupf. Ohne Bett und Nachtkästchen. Ohne Pyjama und Flanellleintuch, sondern in verschwitzen Shirts und ein paar Blättern und Ästen. Das war anfangs ungewohnt. Wir hatten ja nichts mit. Zwei Taschen voller Geld und ein Taschenmesser.

Am nächsten Tag gingen wir weiter, immer tiefer in die Schlucht. Teilweise gab es einen Pfad, teilweise mussten wir uns einen Weg durch das stachelige Strauchwerk bahnen. Wir wusste nicht, ob sie uns auf den Fersen waren oder glaubten, wir wären bei dem Sprung umgekommen. Immer rauer und wilder wurde die Umgebung.

Wir hatten uns aber recht schnell zurecht gefunden. Wer in Wien nicht verzweifelt, kommt mit der ganzen Welt klar, haben wir uns gesagt. Und der Unterschied zwischen einem Supermarkt und der Wildnis ist auch nur graduell. Bei beiden brauchst du gute Nerven.

Hier sie beim Fischen.

Er war lecker! Abends gab es Fisch mit Kaktusfeigen.

Wir aßen gut fünfzig Kaktusfeigen am Tag. Mittlerweile störten mich die feinen Stachel auch nicht mehr, die sich auf Lippen und Händen angesammelt hatten. Ich war mittlerweile selbst zu einem Kaktus geworden. Die andere Frucht, die hier massenweise wächst, ist Granatapfel. Also morgens gab es Kaktusfeigen mit Granatapfel und Abends Granatapfel mit Kaktusfeigen. Und hin und wieder Fisch. Ja und natürlich Insekten. Jedoch am meisten sättigte mich der Anblick von den tausenden Euros, die wir erbeutet hatten.

Tage später entdeckten wir eine Höhle, in der wir die nächsten Tag verbrachten.

Hier er beim Feuer Machen, manchmal dauerte es ein wenig – ich muss sagen, unsere Höhle war recht geräumig und von hier aus hatten wir einen sehr guten Überblick.

Wir hatten uns bereits gut auf ein Leben in der Höhle und in den Wäldern der Schlucht eingerichtet. Als ich beim Feigen Sammeln meine neue Goldkette verloren hatte, war mir das vollkommen egal. Ich brauchte sie nicht mehr. Ich brauchte keinen Schmuck, keine elektrische Zahnbürste, ich brauchte überhaupt keine Zahnbürste, was man brauchte, war ein Schluck Wasser am Morgen und ein weiches, großes Blatt für die Toilette. Das war alles.

Wir sind alle mittlerweile so vom Konsum abhängig, dass wir gar nicht mehr wissen, wie einfach das Leben sein kann. Frische Luft und Sonnenschein, mehr braucht man nicht. Natürlich ist ein Smartphone angenehm, zum Fotos und Videos machen und Internet. Klar. Wir hätten das alles nicht schreiben und online stellen können, aber davon abgesehen…